Greifswald/Neubrandenburg, 18. März 2025 – Welche Auswirkungen hat Plasma auf Saatgut, und wie beeinflusst plasmabehandeltes Wasser das Pflanzenwachstum im Gewächshaus und im Feld? Kann UV-C-Licht Pilzkrankheiten effektiv eindämmen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der zweitägigen Abschlussveranstaltung der Leitprojekte PHYSICS FOR SEED TREATMENT und PHYSICS FOR CROPPING SYSTEMS, bei der die Projektverantwortlichen ihre Ergebnisse an der Hochschule Neubrandenburg einem Fachpublikum von rund 35 Personen präsentierten.

Plasmabehandlung von Saatgut: Erfolg im Labor, differenzierte Ergebnisse im Feld

Dr. Nicola Wannicke, Projektleiterin von PHYSICS FOR SEED TREATMENT, erläuterte die Erkenntnisse zur direkten Saatgutbehandlung mit Plasma. Im Labor konnten sowohl eine verbesserte Saatguthygiene als auch biostimulierende Effekte nachgewiesen werden. Besonders die indirekte Plasmabehandlung zeigte vielversprechende Ergebnisse: Sie eliminierte 99,9 % der Erreger auf künstlich infiziertem Saatgut. „Das hat sehr gut funktioniert. Alles, was sich auf der Oberfläche befand, konnte inaktiviert werden“, so Dr. Nicola Wannicke vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung & Technologie e.V. (INP).

Im Feldversuch mit Lupinen ließen sich Krankheitssymptome zwar reduzieren, jedoch war der Krankheitsdruck insgesamt gering. Auch bei der Wasseraufnahme gab es im Labor positive Effekte: Lupinen, Ackerbohnen, Wintergerste, Weizen und Raps zeigten nach direkter Plasmabehandlung eine verbesserte Wasseraufnahmefähigkeit – bei Lupinen war dieser Effekt sogar noch nach sechs Monaten messbar.

Hinsichtlich des Feldaufgangs ergaben sich Unterschiede zwischen direkter und indirekter Plasmabehandlung. Während der Feldaufgang bei Lupinen bei einem Prozessparameter der direkten Behandlung in Kombination mit pflanzenwachstumsstimulierenden Bakterien verzögert war, beschleunigte sich dieser bei Winterweizen nach indirekter Behandlung um 20 %. Zudem führte die indirekte Behandlung zu einer Ertragssteigerung von 40 % bei Lupine in einem Prozessparameter der direkten Behandlung in Kombination mit pflanzenwachstumsstimulierenden Bakterien. Zusätzlich gab es erste Tendenzen für eine wirksame Saatguthygiene im Feld und geringere Erregernachweise im Erntegut von behandelten Pflanzen bei Weizen und Gerste.

Plasmawasser und UV-C-Licht: Auswirkungen auf Pflanzen im Feld und Gewächshaus

Im Rahmen des Projekts PHYSICS FOR CROPPING SYSTEMS wurden in Feldversuchen Raps, Wintergerste und Lupinen mit plasmabehandeltem Wasser besprüht und mit UV-C-Licht behandelt. Während Laborversuche zeigten, dass sowohl Plasmawasser als auch UV-C-Licht eine stimulierende Wirkung auf Pflanzen haben kann, fiel das Fazit nach vier Jahren mit insgesamt acht Feldversuchen gemischt aus. Zwar wurde zunächst eine erhöhte Biomasse und eine verstärkte Ausbildung von Spindelstufen bei Gerste beobachtet, dieser Effekt ließ sich aber nur im ersten Jahr auf einem Grenzstandort nachweisen.

Laut Prof. Eike Stefan Dobers, Projektleiter von PHYSICS FOR CROPPING SYSTEMS, könnten die Ursachen in der Übertragung der Methode vom Labor ins Freiland liegen – etwa durch unterschiedliche Witterungsbedingungen oder Bodenverhältnisse an den Standorten.

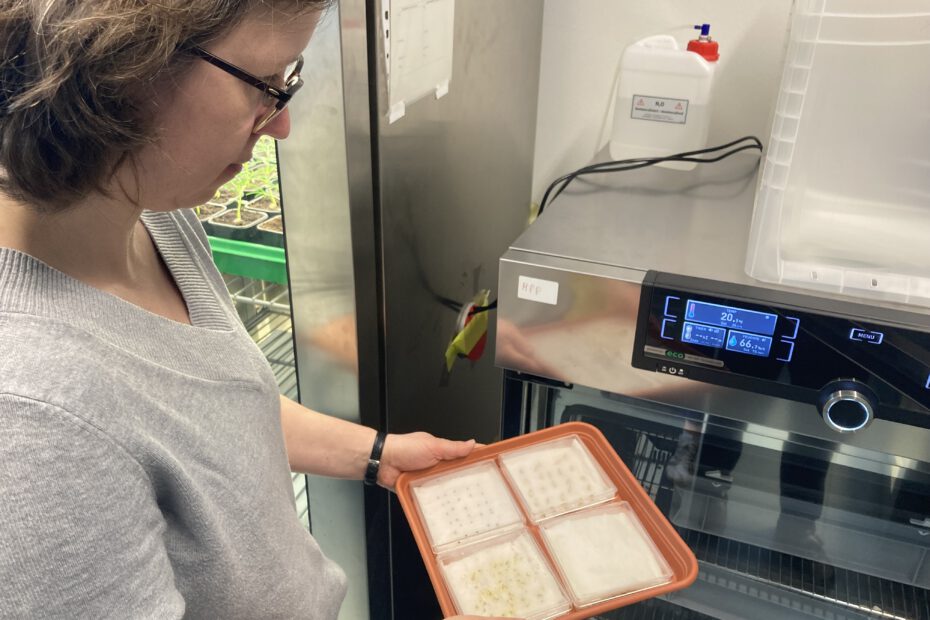

Besonders bemerkenswerte Ergebnisse lieferte die Behandlung mit Plasmawasser im Gewächshaus, der Zwischenstufe zwischen Labor und Feld. Das Team um Prof. Christine Stöhr von der Universität Greifswald konnte nachweisen, dass plasmabehandeltes Wasser bestimmte Prozesse in Gerstenpflanzen beeinflusst. So zeigten die Pflanzen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Trockenstress.

UV-C-Licht gegen Pilzkrankheiten: Uneinheitliche Ergebnisse

Beim Einsatz von UV-C-Strahlung zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten bei Gerste gab es differenzierte Ergebnisse. Wie Prof. Becke Strehlow von der Hochschule Neubrandenburg erklärte, reagierten verschiedene Pilzerreger unterschiedlich auf die Bestrahlung. Während bei einigen Arten das Wachstum verzögert werden konnte, zeigte sich bei anderen kaum ein Effekt.

Fazit: Potenziale und weiterer Forschungsbedarf

Die Ergebnisse der beiden Forschungsprojekte zeigen, dass Plasma und UV-C-Licht grundsätzlich Wirkung zeigen, jedoch noch nicht in der gewünschten Zuverlässigkeit und Breite. Besonders für eine praxistaugliche Anwendung im Bereich Saatgutbehandlung und Pflanzenschutz sind weitere Untersuchungen erforderlich.

Dr. Nicola Wannicke und Prof. Eike Stefan Dobers betonten, dass die Forschung auf diesem Gebiet einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht habe, gleichzeitig aber noch Herausforderungen bestehen. Die Potenziale dieser Methoden sind vielversprechend – ihr Einsatz in der Praxis erfordert jedoch weitere Optimierung.